Kolom

Aktivis Vian Ruma dan Ironi Suara Rakyat yang Dihilangkan

Di Flores, kabar duka itu datang dengan getir. Vian Ruma, seorang guru matematika yang juga dikenal sebagai aktivis muda penolak proyek geothermal, ditemukan tewas di sebuah gubuk tua. Tubuhnya terikat dengan tali sepatu, lutut menekuk, dan kaki masih menyentuh tanah. Sepatu, tas, telepon genggam, hingga sepeda motor miliknya tetap berada di sekitar tempat kejadian. Tidak ada tanda perampasan. Tidak ada barang yang hilang. Hanya tubuh yang sudah tak bernyawa dan misteri yang menganga.

Kematian ini menimbulkan banyak pertanyaan. Polisi masih berhati-hati, menyebut belum tahu penyebab pasti, menunggu izin autopsi dari keluarga, dan terus mendalami kasus. Keluarga sendiri sudah menyatakan bahwa kematian Vian tidak wajar. Mereka menolak narasi bunuh diri yang sempat beredar. Bagi mereka, terlalu banyak kejanggalan yang tak bisa dijawab dengan kesimpulan sederhana. Bagi masyarakat, ini bukan sekadar tragedi personal, melainkan peristiwa yang menohok nurani kolektif.

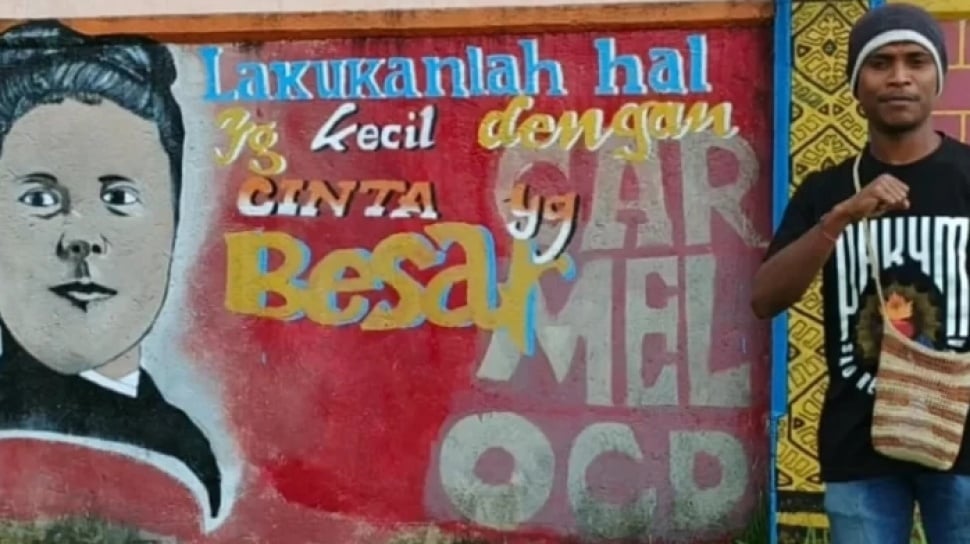

Vian bukan aktivis yang mencari sorotan. Ia seorang guru SMP di Nangaroro yang mencintai murid-muridnya, sekaligus penggerak muda dalam Koalisi Orang Muda untuk Perubahan Iklim. Sikap kritisnya pada proyek geothermal di Flores membuatnya sering bersuara di forum-forum lokal. Ia mengingatkan bahwa pembangunan tidak boleh merampas hak hidup masyarakat, tidak boleh mengorbankan lingkungan demi investasi. Suaranya mungkin kecil jika dibandingkan dengan gegap gempita korporasi dan pemerintah, tetapi suara itu jernih, tegas, dan berakar dari cinta pada tanah kelahirannya.

Kisah tragis seperti ini bukan pertama kali terjadi di Indonesia. Ada pola yang terasa berulang. Mereka yang lantang, yang berani mengatakan tidak di tengah arus besar pembangunan, seringkali dipinggirkan, diintimidasi, bahkan tak jarang menemui akhir yang tak manusiawi. Dari masa ke masa, sejarah negeri ini penuh dengan jejak orang-orang yang bersikap kritis lalu dibungkam dengan cara yang meninggalkan luka panjang. Seolah-olah keberanian untuk mencintai negeri dengan jujur dan berteriak demi kebaikan bersama selalu dibayar mahal.

Kematian Vian langsung memicu reaksi publik. DPR meminta kasus ini diusut tuntas. Anggota legislatif menegaskan tidak boleh ada kekerasan terhadap suara kritis rakyat. Petisi dukungan menyebar luas, ribuan orang menandatangani desakan agar kasus diusut transparan. Solidaritas bermunculan, tetapi pada saat yang sama ketakutan juga tumbuh. Apakah bersuara kritis masih aman di negeri ini. Apakah memperjuangkan lingkungan berarti menggadaikan keselamatan sendiri. Pertanyaan-pertanyaan itu menggema, mengingatkan betapa rapuhnya ruang demokrasi ketika nyawa bisa hilang hanya karena perbedaan pendapat.

Narasi resmi yang lamban hanya menambah luka. Aparat tampak berhati-hati, tapi sikap itu justru melahirkan kecurigaan. Publik bertanya mengapa kematian seorang guru muda yang juga aktivis harus dibiarkan menjadi misteri. Mengapa negara tidak segera berdiri di depan, meyakinkan rakyat bahwa setiap nyawa dilindungi. Di sinilah titik rawan itu terlihat jelas. Kepercayaan warga pada institusi hukum bisa runtuh ketika kasus-kasus seperti ini tidak ditangani dengan transparan.

Lebih jauh, kisah Vian menunjukkan betapa mahalnya harga sebuah keberanian. Dalam banyak kasus, mereka yang peduli pada bangsanya, yang berusaha menjadi penyeimbang atas kuasa besar, justru dianggap duri yang harus dicabut. Cara paling ekstrem untuk menyingkirkannya adalah dengan membuat mereka hilang atau ditemukan tak bernyawa. Ini bukan hanya soal seorang aktivis, ini tentang pola lama yang terus berulang. Bahwa di negeri ini, suara kritis sering dibayar dengan penderitaan.

Kisah tragis Vian juga menjadi simbol pertarungan yang lebih besar. Di satu sisi ada ambisi pembangunan, investasi, dan proyek-proyek strategis yang digenjot atas nama kemajuan. Di sisi lain ada masyarakat yang merasa tanah, air, dan udara mereka dirampas tanpa izin, tanpa dialog, tanpa perlindungan. Ketika keberatan mereka dianggap penghalang, maka suara itu dipinggirkan. Pada titik inilah tragedi lahir, karena dialog yang mestinya menjadi jalan utama digantikan oleh intimidasi atau bahkan kekerasan.

Namun sejarah juga mengajarkan bahwa suara kritis tak pernah benar-benar bisa dibungkam. Dari korban lahir solidaritas, dari kehilangan lahir kesadaran baru. Vian mungkin sudah tiada, tetapi suaranya justru menjadi lebih lantang lewat kemarahan dan kepedulian publik. Petisi, kecaman, hingga liputan media telah membuat namanya dikenal luas. Kematian tragis ini justru mengajarkan kepada bangsa bahwa ada harga yang terlalu mahal jika pembangunan dijalankan tanpa mendengar suara rakyat.

Tragedi demi tragedi seharusnya menjadi alarm. Bahwa demokrasi tidak boleh hanya hidup di kertas undang-undang, melainkan harus hadir dalam perlindungan nyata terhadap warganya, terutama mereka yang kritis. Negara harus menunjukkan keberpihakan bukan hanya pada modal, tetapi juga pada nurani. Polisi, pemerintah, dan lembaga negara lainnya mesti membuktikan bahwa keadilan bukan sekadar retorika. Jika kasus Vian dibiarkan samar, maka pesan yang sampai ke masyarakat adalah sederhana namun menakutkan, bahwa bersikap kritis adalah sebuah risiko yang bisa berujung pada kematian.

Vian mengajar matematika, tetapi kematiannya membuat bangsa ini harus menjawab soal yang jauh lebih pelik, bagaimana menjamin keselamatan bagi orang-orang yang bersuara demi kepentingan bersama. Jika negara gagal menjawab soal itu, maka pendidikan terbesar justru datang dari pengorbanan tragis seorang guru muda. Bahwa mencintai tanah air kadang berarti harus siap menghadapi perlakuan yang tak manusiawi. Bahwa di negeri yang mengaku demokratis, suara kritis bisa saja berakhir di gubuk sunyi, terikat, dan ditinggalkan dalam misteri.

Namun dari setiap tragedi, ada harapan yang masih bisa tumbuh. Harapan bahwa publik tidak akan diam. Harapan bahwa solidaritas bisa menjadi benteng terakhir. Harapan bahwa suatu hari nanti, bersuara lantang demi kebenaran tidak lagi dianggap ancaman, melainkan bagian dari cinta terbesar pada bangsa ini.